2017年9月8日

一汁一菜でよい家庭料理

著者の土井善晴さんは、料理研究家の父・勝さんと家庭料理を作られたお母様の後姿を見て育った料理研究家。

そして、ご自分の経験を通じて到達した境地ともいえる提案をしてくれています。

家庭料理は一汁一菜でよい。

ご飯を中心とした汁と菜(おかず)。おかずがなければ、具沢山の味噌汁でよい。

土井さんのお料理は、多彩な豊かさをもっていると思いますが、

家庭料理は本来簡単なもので、そのツボさえ押さえておけば、後は自然と広がるものなのでしょう。

それは、毎日の食事作りにストレスを感じている方の応援歌のようでもあります。

この本は、こんな言葉で始まります。

「この本は、お料理を作るのがたいへんと感じている人に読んで欲しいのです。」

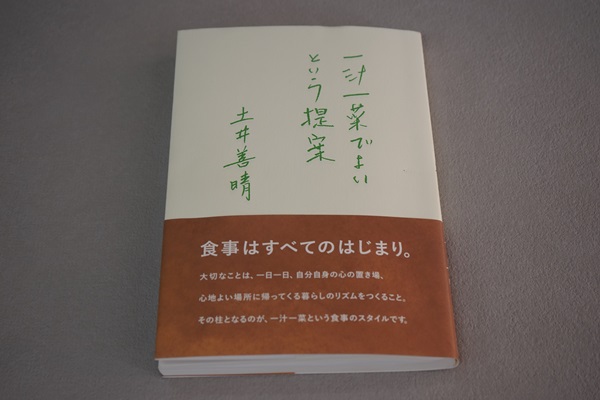

一汁一菜でよいという提案(土井善晴著・グラフィック社)紙のご飯の色、文字の菜の色、帯の味噌の色、 この本のタイトルに相応しいデザインとなっています。

そのような人が今日多いのは、家庭料理を誤解して、大変なもの難しいものだけに

してしまっているゆえかもしれません。

そこで、大胆にも「家庭料理はおいしくなくてもいい」。

ハレの日の料理と、ケの日の料理に分けて説明してくれます。

ハレの日のおもてなしの料理とは違い、ケの日の日常の家庭料理は、

ご飯と具沢山の味噌汁さえあれば良いのだと。

それは、おいしくないのではなく、現代風に表現すれば、「普通においしい」もので、

日本人にとっては食べ飽きることがなく継承されて来たものなのだと。

余裕のある日には、季節のおかずを作ったり、時には人を招いてご馳走を作ればよい。

そこには、また違った味わい、おいしさがあるのでしょう。

プロの料理と家庭料理の違いも説明してくれます。

プロの仕事に対して、家庭料理は無償である。家庭料理は毎日であり、生きることそのもの。

それは、文化であり、継承されていくものであり、きっと愛と言う表現が相応しいのかもしれません。

それを次のように表現してくれます。

「一生懸命したことは、いちばん純粋なことです。そして、純粋であることはもっとも美しく、尊いことです。

それは必ず子どもたちの心に強く残るものだと信じています。

親が一生懸命生活していることが、教育の本質であり、たとえそのときは親の気持ちを

理解できないことがあっても、いずれ子どもたちは経験を更に重ねて、

大人になればきっとわかるようになります。」

体裁を整えた味噌汁に対して、こちらは繕わない味噌汁として紹介されています。 味噌汁には、何を入れてもよく、同じものという再現性はなく、毎日違ってよいのだと。

「一汁一菜でよい」の背後には、まず、自分でやってみることを促してくれます。

この時代、お料理を自分で作らなくてもよい便利な環境が整っていますが、そこに危うさが潜みます。

実は、お料理を作る過程にも、大切なことが沢山詰まっている。

「お料理を自分で作るのであれば、どんな食料、どんな調味料を使うかを自分で決められます。

どんな食材を使おうかと考えることは、すでに台所の外に飛び出して、社会や大自然を思っていることに

つながります。その食料をどこでだれから求めるか、どこの産地のものなのか、

どこの海で穫れたものかを知れば、食材を通して多くの人や自然と関わっていることが分かってくるでしょう。」

そこには感謝が生まれます。

そして、一汁一菜を実際にやってみると、料理が教えてくれる。導いてくれる。

そのために、料理と素直に向き合う。

「調理中の小さな変化によく気を配ると、音や色、匂い、感触といったものに忍ばせて、

伝えてくれているのがわかります。食材という自然に逆らうことなく、自然に添うように、

(強引ではない、無理なく)進めることで、雑味のないきれいな味が生まれます。

食材を傷つけぬようにすること、食材の気持ち良さそうな表情を感じとること。

澄む、きれいといった心地よさの中に、その正しさの証はあるのです。

静かにしていると、ハッと心映えする瞬間が、調理の途中にはいくつもあります。

お料理するとき『いいなあ』と思う心を、調理の道標にして下さい。」

「一汁一菜でよい」との言葉は、一見そこに優しさを感じるのですが、

その優しさに引き込まれて、読み進むうちに、料理の背後にある大切なものが整理できます。

そして、読み終わってみると、「食べることを人任せにせず自分でする。」

強い意思と言いますか、厳しさを感じます。その優しさと厳しさこそ、お料理そのものなのでしょう。