快適に作業できる いちょうのまな板

台所では、どんな音が響いていますか。 その音で、どんなお料理が作られているかが分かるのかもしれません。 台所の音とは、作り手の心が表れるのでしょう。 あわてている時には、あわてている音が聞こえてきます。 丁寧に扱っている時には、丁寧な音が聞こえてきます。 そこで、昔の台所では、しばしば聞かれた音が、リズミカルなまな板の音です。 その心地良い音は食欲を増進させて、食べる備えをしてくれていたようです。 この音が、いつしか途絶えていないでしょうか。

そのまな板とは、少々厚みのある木製のものです。 薄いものは、軽くて扱いやすいのですが、厚みのあるものは動かず安定感があり、 しかも、良い音を響かせてくれます。 そして、木製もいろいろですが、昔から選ばれているものの一つがいちょうです。 硬さがほどよいために、包丁の刃当たりが良く、包丁の刃を傷めません。 また、復元力があるために、まな板の方も傷つきにくく末永く使用いただけます。 この硬さと厚みが絶妙で、そこに心地良い音が作られるのだと思います。

濡れ布巾等で湿らせてからご利用いただくと臭いも染みも付きにくくなります。

肉や魚料理の後は、塩またはクレンザーをふりかけ、タワシでよく洗い、ぬるま湯ですすぎ、

よく拭いてまな板を立てて乾かして下さい。

濡れ布巾等で湿らせてからご利用いただくと臭いも染みも付きにくくなります。

肉や魚料理の後は、塩またはクレンザーをふりかけ、タワシでよく洗い、ぬるま湯ですすぎ、

よく拭いてまな板を立てて乾かして下さい。

いちょうは、将棋盤にも使われますが、反りにくいところも特徴となります。 木が反ってしまうと、大変切りにくくなります。 まな板にとって、反らずに、常に平面であることは重要です。その点でも、いちょうはおすすめできます。 さらに、油分を含み、水はけも良いので、乾燥も早く黒ずみににくくなります。 加えて、木肌の色合いが美しく、食材が調理される場所としても相応しく、美味しさにもつながるでしょう。 なお、いちょうには、独特の臭いがあります。 使い込んでいただくことで、しだいに臭いも感じなくなりますが、 かえって、食材の臭いはつきにくいです。

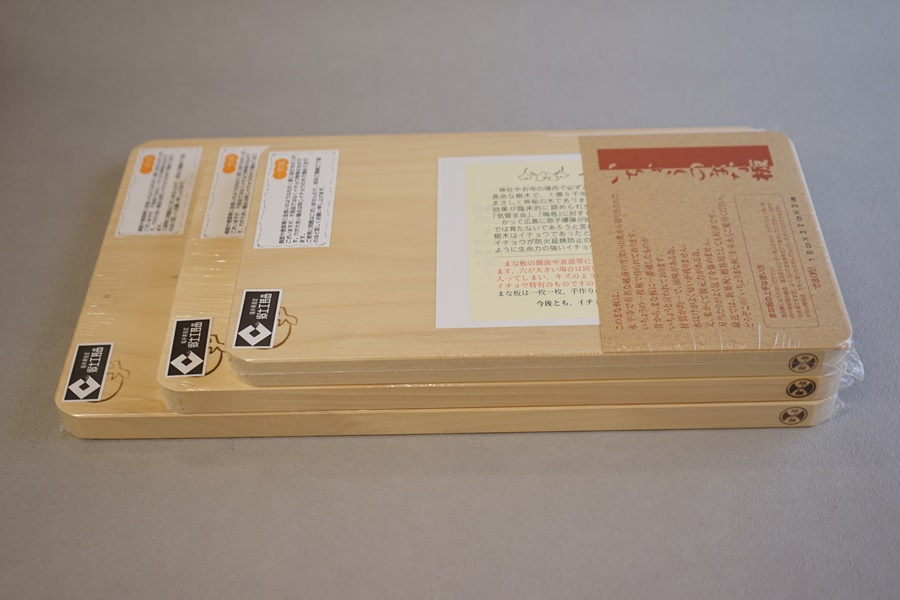

こちらは通常タイプの厚さ2cmですので、薄すぎず厚すぎずバランスの取れた厚みとなります。四つ角は丸く処理されて、上下縁周りはカンナを入れて傷つかないように処理されています。

こちらは通常タイプの厚さ2cmですので、薄すぎず厚すぎずバランスの取れた厚みとなります。四つ角は丸く処理されて、上下縁周りはカンナを入れて傷つかないように処理されています。

こちらは厚手タイプの厚さ3cmですので、安定感があり、リズミカルに切れます。

少々重くはなりますが、作業効率は良くなり、こちらの厚みの方がおすすめです。

こちらは厚手タイプの厚さ3cmですので、安定感があり、リズミカルに切れます。

少々重くはなりますが、作業効率は良くなり、こちらの厚みの方がおすすめです。

今回ご紹介するお品は、福井市の双葉商店のいちょうのまな板となります。 双葉さんは、日本唯一のいちょう材専門店で、福井県の郷土工芸品にも指定されています。 専門店の確かな目で木が選定されて、確かな技で加工された本物志向の商品です。 厚みは、Sサイズを除いて、2cmと3cmのどちらかからお選び下さい。 軽さや扱いやすさを優先される方は2cm、本格的な調理をされる方には3cmをおすすめします。 そして、このまな板から響く音が、作り手の心を整えるばかりか、 感性と知性に働きかけてくれる要素もありそうです。 今日の台所では、どんな音が響いているでしょうか。耳をすませてみて下さい。

裏面には、魚の焼き印が押されていますが、表面はナスとなります。

また、側面には、双葉さんのいちょうマークが1箇所刻印されています。

裏面には、魚の焼き印が押されていますが、表面はナスとなります。

また、側面には、双葉さんのいちょうマークが1箇所刻印されています。

なお、メーカーより、以下のお願いがあります。 「側面や表面等に虫食いのようなもの(節に似たもの)がございますが、不良品ではなく いちょう特有のものです。穴が大きい場合は同じいちょうの木で埋めております。 ご使用に問題はございませんので、何卒ご理解ご了承のほどをお願い申し上げます。」 その点では、実店舗でお確かめになってご購入いただくか、何か不都合があるようでしたら メーカーではなく当社までご相談いただければと思います。

いちょうまな板 S

厚さ:2cm

いちょう材一枚板

重さ:450g

製造 双葉商店(福井県産)

いちょうまな板 M

厚さ:2cm

いちょう材一枚板

重さ:550g

製造 双葉商店(福井県産)

いちょうまな板 M 厚手

厚さ:3cm

いちょう材一枚板

重さ:1000g

製造 双葉商店(福井県産)

いちょうまな板 L

厚さ:2cm

いちょう材一枚板

重さ:850g

製造 双葉商店(福井県産)

いちょうまな板 L 厚手

厚さ:3cm

いちょう材一枚板

重さ:1250g

製造 双葉商店(福井県産)